1/ Préambule : les problèmes posés par les plastiques de toute petite taille

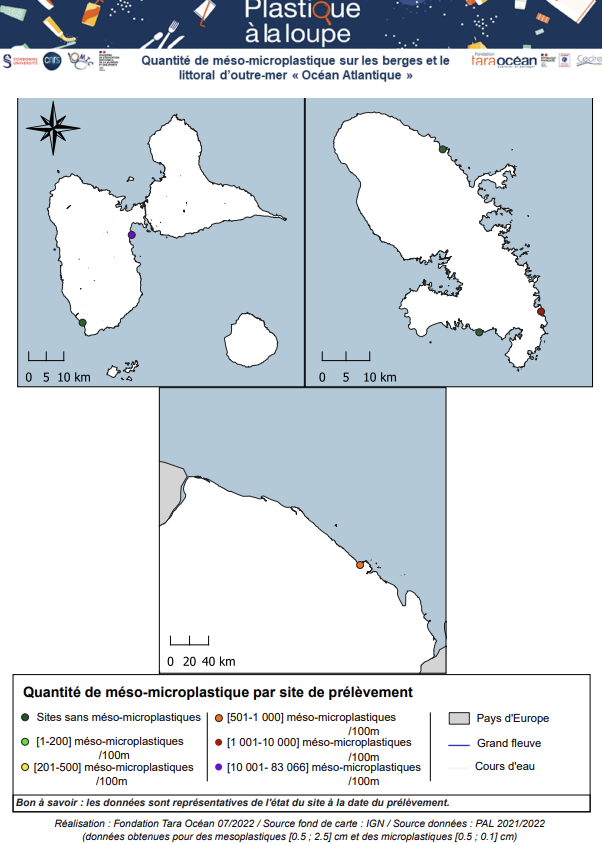

Les mésoplastiques et microplastiques sont des déchets de petite taille, allant de 0,5 à 2,5cm pour les mésoplastiques et de 0,1 à 0,5 cm pour les microplastiques. Les microplastiques sont innombrables. Rien qu’en Méditerranée, on estime qu’il y en aurait 250 milliards (BeyondPlasticMed), avec des ratios microplastiques/zooplancton allant de 1 pour 10 à 1 pour 1 selon les régions !

Les particules plastiques ont de nombreux impacts sur l’environnement :

- Les microplastiques sont des vecteurs de polluants et de microorganismes. Tout un écosystème se fixe sur le microplastique et dérive avec lui au gré des courants. On parle de « plastisphère ».

- De taille similaire aux petits organismes planctoniques, les microplastiques sont ingérés par le zooplancton et s’accumule ainsi dans la chaine alimentaire. La question se pose sur l’impact des polluants (phtalates, pesticides, hydrocarbures) et additifs qu’ils relarguent ou transportent, lorsque ceux-ci se retrouvent dans un organisme…

2/ Les premiers résultats de Plastique à la loupe (sur la période 2021-2022)

Pour permettre aux chercheurs d’en savoir plus sur cette pollution, les élèves participant à Plastique à la Loupe ont fait des prélèvements sur la surface sur les plages et les berges du territoire « océan Atlantique ». En tout, ce sont 4 sites pour lesquels la pollution aux méso et microplastiques a été étudiée en 2021-2022. Voici quelques-uns des premiers résultats obtenus…

Les quantités observées

62

nombre total de microplastiques collectés

497

nombre total de mésoplastiques collectés

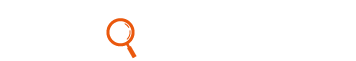

Le territoire « océan Atlantique » regroupe 5 sites littoraux en Guadeloupe (en haut à gauche) et en Martinique (en haut à droite) ainsi qu’un site fluvial en Guyane (centré en bas).

La concentration de méso-microplastiques en surface est de l’ordre de 933 particules/100m sur les berges et de l’ordre de 833 particules/100m sur les sites littoraux étudiés. Le maximum de pollution est situé sur une plage littorale en Guadeloupe avec 10 600 particules/100m.

1 La médiane correspond à la valeur « x » qui partage en deux la série de données. Il y a autant de valeurs inférieures à la médiane « x » que de valeurs supérieures.

Points de vigilance

La carte montre pour chaque site la quantité de déchets collectée au temps t du prélèvement, constituant ainsi une photographie en « instantané » de la pollution du site. Pour chaque site, les résultats obtenus sont dépendants des événements précédant le prélèvement (conditions météorologiques, regroupement de population, évènement de nettoyage…).

Au-delà du paramètre temporel, la configuration spatiale de chaque site influe aussi sur l’accumulation ou non de déchets sur la plage ou la berge (berge convexe/concave, pente, exposition au vent, courant…).

Ainsi, lorsque l’on veut comparer des sites entre eux, il est important de garder à l’esprit que les différences remarquées ne sont pas seulement dues au degré de pollution d’une région, mais surtout aux paramètres temporels et à la configuration spatiale du site.

La composition chimique des microplastiques prélevés en surface

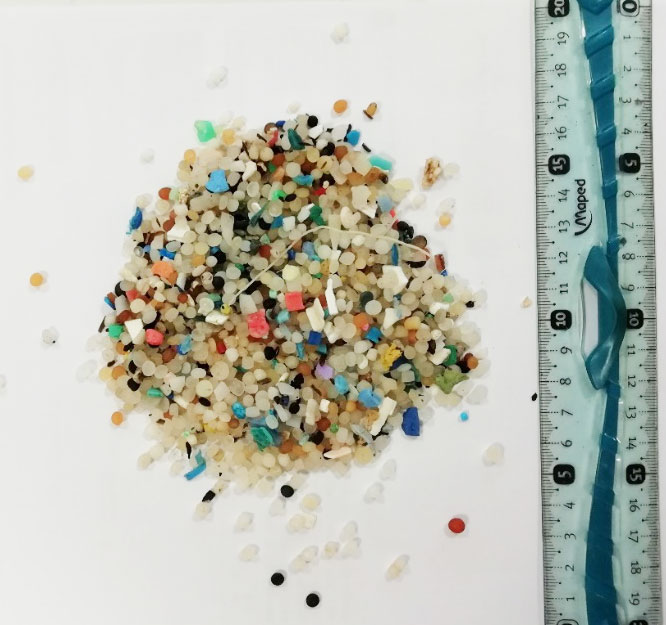

Des échantillons de petite taille (comprise entre 1 et 5mm) suspectés d’être des microplastiques ont été prélevés en surface ou dans les premiers centimètres de sable sur les sites étudiés par les élèves. Ils ont été insérés sur une microplaque de 96 puits puis envoyés aux chercheurs pour faire l’objet d’une analyse chimique.

Un exemple de microplaque 96 puits contenant des échantillons collectés en surface sur une berge de la Seine.

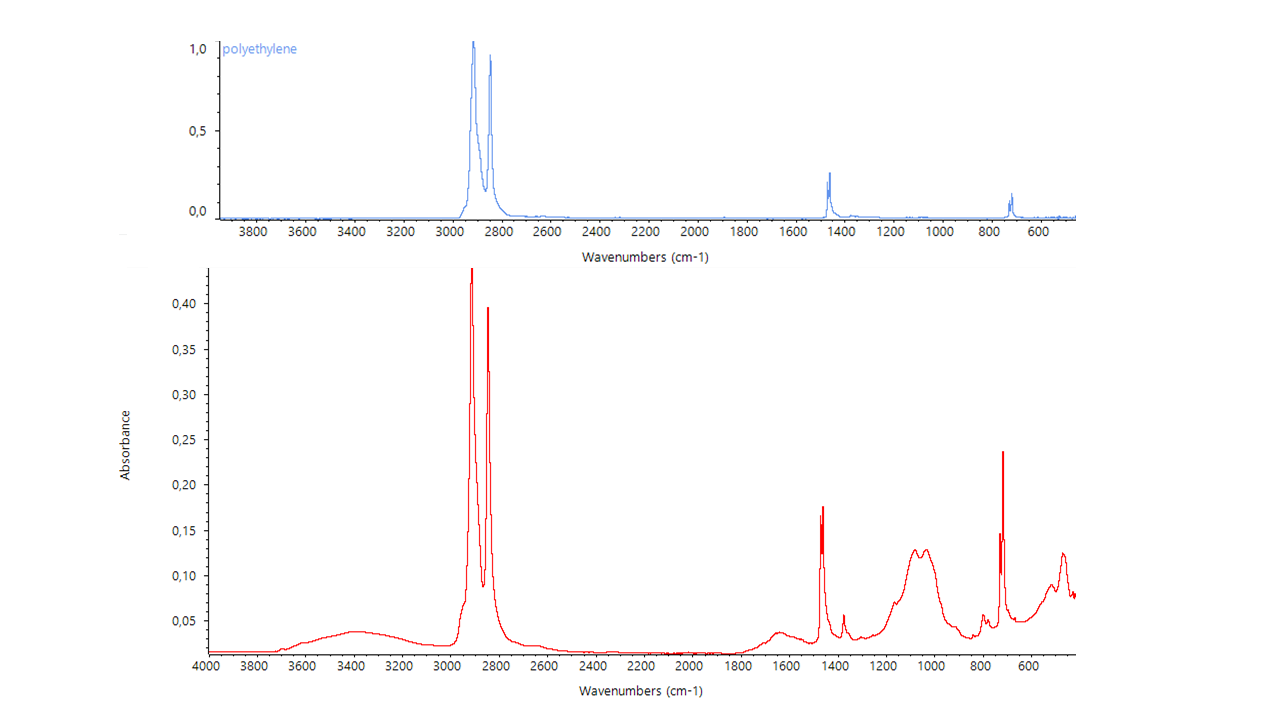

Pour identifier la composition chimique de chaque échantillon, les chercheurs ont utilisé un spectromètre à transformée de Fourier (FTIR). Cet instrument permet d’identifier la nature chimique de l’échantillon, en émettant un graphique que l’on appelle un « spectre ».

La forme du spectre obtenue présente des pics caractéristiques des constituants de l’échantillon et représente la signature de l’échantillon. Cette signature est comparée à des spectres de polymères connus, dits de « référence », et permet ainsi d’identifier la nature de l’échantillon analysé (voir l’image ci-dessous).

Spectre FTIR d’une particule de polyéthylène (PE) connue (en bleu) et d’un échantillon inconnu prélevé par les élèves (en rouge). La présence de pics caractéristiques du polyéthylène (PE) sur le spectre de l’échantillon inconnu indique qu’il est composé de polyéthylène.

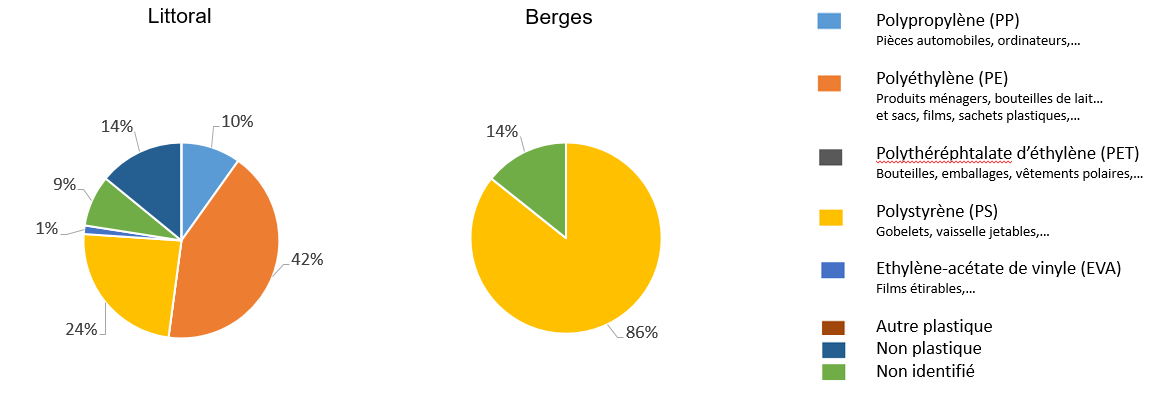

Les graphiques ci-dessous présentent les résultats de cette analyse chimique pour le littoral et les berges étudiées.

Les échantillons sont classés en différentes catégories de polymères : polypropylène (PP), polyéthylène (PE), polyéthylène téréphtalate (PET)… et les résultats sont exprimés en % sur l’ensemble

des échantillons collectés. Par exemple : sur le littoral 42% dans la catégorie PE signifie que 42% des échantillons collectés sont du poléthylène.

Composition chimique des échantillons collectés en % sur l’ensemble des échantillons collectés en surface sur le littoral (à gauche) et sur les berges (à droite).

Résultats sur le littoral :

La majorité des échantillons prélevés en surface (42%) sont du polyéthylène (PE), une famille de polymère qui regroupe des objets tels que les emballages de produits ménagers ou encore les films plastiques.

Les échantillons prélevés en surface sont composés à 24% de polystyrènes (PS). Le polystyrène (PS) est un matériau utilisé dans beaucoup d’applications, telles que le transport, la construction ou les emballages (pot de yaourt, gobelet, barquette…).

Le polypropylène (PP) est un polymère souvent utilisé pour des pièces automobiles, des ordinateurs… Sur les sites littoraux, il compose 10% des échantillons prélevés en surface.

Résultats sur les berges :

86% des échantillons sont composés de polystyrène (PS) sur les berges.

Cependant, une partie non négligeable des échantillons s’avère ne pas être du polymère (14%) mais plutôt des fragments organiques (morceau de bois, graines…).

Conclusion :

Les données obtenues suggèrent que le compartiment « à la surface du sédiment » est contaminés par le polystyrène (PS) sur les berges et le littoral ainsi que par le polyéthylène (PE) sur le littoral. Ce sont des polymères souvent utilisés pour fabriquer les plastiques à usage unique et les plastiques d’emballage. Ce résultat questionne nos pratiques quotidiennes en tant que consommateur.

A noter cependant qu’une part non négligeable d’échantillons (14% sur le littoral) n’ont pas pu être identifiés et que peu de sites (seul 2 sur les berges) ont été étudiés rendant les résultats peu robustes.

3/ Pour aller plus loin

- Retrouvez toutes nos ressources pédagogiques sur la pollution microplastique